К вопросу теоретического определения диаметра закрепления грунтов по струйной технологии

К вопросу теоретического определения диаметра закрепления грунтов по струйной технологии

Аннотация

Для определения несущей способности грунтоцементного элемента (ГЦЭ) как по грунту, так и по материалу необходимо знать диаметр закрепления. Этот параметр требует надежного определения, так как является величиной переменной. Существуют общие подходы формального характера, когда не учитывается механизм взаимодействия струи раствора с конкретным массивом грунта. Для геотехнической практики важно использование прочностных или деформационных характеристик грунта, которые бы позволяли прогнозировать размер зон закрепления грунта с помощью наиболее широко используемой однокомпонентной технологии. После выхода из сопла струя интенсивно расширяется, и на нее воздействует окружающая среда. При попадании струи в стенку скважины, струя меняет свою форму и направление движения. При вылете струи из сопла монитора в результате действия турбулентных пульсаций на ее поверхности образуются неровности в виде волн, по мере удаления от сопла начинается распад струи на мелкие капли. Осевое давление и сила удара струи снижаются при удалении от сопла. «Бесконечное» увеличение радиуса размыва скважины невозможно, несмотря на большое количество повторных проходов по «одному месту» не только из-за затухания действия струи с расстоянием, но и из-за вероятности обрушения выше расположенного свода грунта.

В статье приводятся решения по определению размера закрепления грунта с использованием деформационных характеристик грунтов — модуля упругости и коэффициента Пуассона. С помощью оценки эффективного давления струи в скважине предложен метод определение размера зон закрепления грунта с использованием прочностных характеристик грунтов: сцепления С и угла внутреннего трения.

1. Введение

Из-за сложности происходящих процессов в грунтах при струйном закреплении многочисленные результаты, приводимые в публикациях противоречивы. Струя цементного раствора, вылетающая из сопел монитора, при своем движении увлекает за собой часть окружающей в скважине жидкости, ударяется о стенки скважины, отражается от них, смывая с поверхности частицы разрушенного грунта, создавая вихреобразные и вращательные движения в пространстве между монитором и стенками скважины, которое еще усложняется вращением буровых труб.

Струя раствора («затопленная струя» — окруженная жидкостью), попадая в объем жидкости, постепенно начинает расширяться, а ее скорость из-за сил трения с окружающей жидкостью падает. На границе струи образуются вихри, формируется пограничный турбулентный слой. На некотором расстоянии, на выходе из сопла в центральной части струи существует ядро с постоянными скоростями. С увеличением диаметра струи величина ядра быстро уменьшается. Сечение, где исчезает ядро, называется переходным и оно разделяет начальный и основной участки струи. Струя жидкости, вытекающая из сопла и встречающая стенку скважины, воздействует на нее с силой давления струи. Силу давления струи можно рассчитать с помощью уравнения изменения импульса жидкости. Таким образом, в буровой скважине гидромониторная струя, вытекающая из сопла, является турбулентной, затопленной и стесненной. Расчет такой струи производится на основе теории свободных затопленных струй .

Известно, что расчеты по определению глубины размыва грунтов струей сводятся к определению процессов воздействия гидравлических струй на грунт, и, как правило, включают три способа описания процессов: теоретические, эмпирические и «полуэмпирические». Имеется несколько подходов к описанию механизмов разрушения материала струей жидкости. Известно также, что гидродинамическое давление струи представляется как сосредоточенная сила или давление, распределенное по поверхности по некоторому закону. Давление струи вызывает в однородном грунте поля напряженно-деформированного состояния. Размеры разрушения при таком подходе определяются некоторой областью, в которой напряжения достигли предельного значения в соответствии с выбранным критерием разрушения. В качестве критериев разрушения используются такие параметры, как критическая энергия разрушения, предельная деформация, критическая скорость размыва и т.п. В подавляющем большинстве случаев используются эмпирические методы определения размеров размыва и закрепления грунтов, основанные на некотором количестве экспериментов в различных грунтовых условиях.

Рядом авторов отмечены пульсации на оси струи продольной компоненты скорости (в зоне потенциального ядра) и пульсации осесимметричной моды давления в ближнем поле вне слоя смешения . Допускается, что пульсации в области средних частот (St ∼ 0,2–0,8) являются проявлением пакетов волн неустойчивости, развивающихся в струе за счет неустойчивости Кельвина–Гельмгольца. При взаимодействии струи жидкости с твердой поверхностью могут развиваться очень высокие давления, т.е проявляется эффект гидравлического удара . Давление гидравлического удара:

где ρ — плотность жидкости, кг/м3; с — скорость волны сжатия в жидкости (≈1500м/с); v — скорость течения жидкости, м/с.

Высокоскоростные струи раствора характеризуются числом Рейнольдса и носят турбулентный характер. Турбулентность струи на ее внешней границе вызывает потери энергии с уменьшением осевой скорости из-за массообмена с грунтовой жидкостью, вихрями и вязкими касательными напряжениями. С увеличением содержания твердой фазы повышаются плотность и вязкость раствора. В результате реализуется многофакторная задача. Многочисленные результаты, приведенные в публикациях, противоречивы. Переменные параметры как гидравлические, так и грунта разнообразны, имеют большой разброс значений в зависимости от условий реализации и могут быть применимы в строго определенных условиях. Есть решения, где с увеличением давления Р и модуля упругости грунта Е, радиуса «капли» глубина разрушения грунта увеличивается

.При расчетах разрушения породы струей, как правило, выполняется единичное решение «давление-деформация» и фактический радиус закрепления грунта может не совпасть с экспериментальными значениями. Решение такой задачи не отражает эффекта «внедрения» струи в грунт, в результате которого давление от струи постепенно передается на частицы, удаленные от стенки скважины.

Грунт состоит из отдельных частиц, при встрече с поверхностью грунта струя растекается и, захватывая частицы грунта, размывает и выносит их. По мере увеличения глубины внедрения возрастает и длина пути выноса частиц, возрастает также сопротивление выносу частиц. Изменение размеров происходит за счет разрушения грунта в точке лобового действия струи и за счет размыва стенок обратными потоками. При таком подходе критерием разрушения является критическая скорость размыва либо скорость взвешивания, зависящие от гранулометрического состава грунта.

Эффективность процесса гидравлического разрушения грунтов определяется компактностью струй. К факторам, определяющим эффективность размыва грунтов струей, относятся: расход раствора; скорость истечения струй, сила удара струи, динамическое давление струи, гидравлическая мощность; геометрия монитора — число и форма сопел, углы их расположения и расстояние до стенки скважины; характеристики раствора — плотность, вязкость и т.п.; свойства грунтов — прочность, проницаемость, давление поровой жидкости.

Существенное влияние на качество закрепления оказывают величина превышения гидростатического давления над поровым и эффективная вязкость раствора.

Для закрепления грунта по струйной технологии ряд авторов

считают основополагающими механизмами взаимодействия струи с грунтами: просачивание-фильтрация в гравийных грунтах, эрозия в песках и резание в глинах. Её эффективность зависит от свойств грунтов в т.ч. от грансостава. Грунтоцемент, получаемый в песках, как правило, более однороден.Теория эрозионного разрушения разработана недостаточно. При эрозионном разрушении основными являются два вида воздействия: многократная деформация грунтов при соударении частиц раствора с грунтом и режущий износ от воздействия частиц цемента, перемещающихся по направлениям, касательным к поверхности скважины. Для пластичных грунтов основным считается режущий фактор. Одним из возможных объяснений эрозионного воздействия мониторной струи жидкости на забой скважины является кавитационная эрозия

, .Гидромониторное разрушение грунта в стволе скважины Б.И. Есьман, Г.Г. Габузов (1991) определяют:

А В.Б. Байдюк и Р.В. Винярский (1978) сделали вывод о резком снижении эффективности разрушения грунтовой породы струей с ростом дифференциального давления Pдиф. Увеличение проницаемости грунтов приводит к размыву грунтов при меньших давлениях за счет возникновения растягивающих напряжений в порах, сосредоточенных за пределами области прямого действия струи . Считается, что в песчаном грунте давление струи передается на поровую воду. Разрушение грунта происходит за счет гидроразрывов при развитии давления в поровой воде, разрывающего грунт «изнутри». Очевидно, что в этом случае в качестве критерия разрушения среды принимается ее прочность на гидростатическое растяжение. В случае песчаных грунтов со сцеплением с=0 кПа грунт не воспринимает растягивающих напряжений sp=0 кПа и размер зоны закрепления мог бы определяться только длиной действия струи и возникающими в грунте растягивающими напряжениями, но действие струи в условии пульпы в скважине быстро затухает.

Исследуя процесс разрушения грунтов под действием затопленных струй глинистых растворов с небольшим содержанием бентонитовой глины, А.К. Козодой и А.А. Босенко доказали, что разрушение консолидированных пород высоконапорной «неподвижной» струей воды без механических примесей под воздействием только гидродинамического давления практически невозможно. «Неподвижная» струя воды может вызывать кавитационное разрушение малой интенсивности.

В процессе размыва стенок скважины при струйном закреплении выделяется два основных этапа: сначала образование «воронки» путем взвешивания частиц грунта и далее при вращении монитора — врубовой полости, а при подъеме — разрушение подрезанного объема грунта. Максимальное давление на дне воронки по оси струи равно , где um – расчетная осевая скорость струи на уровне дна воронки. Диаметр получаемого ГЦЭ равен:

где dl — диаметр скважины, м; Dзакр — диаметр закрепления (размыва), м.

Теоретически сила воздействия гидромониторной «режущей» струи о вертикальную преграду рассчитывается по формуле (4):

где N — сила удара струи в непосредственной близости у насадки, Н;

m — секундный расход воды, кг/с;

ρ — плотность раствора, кг/м3;

F — площадь поперечного сечения струи, м2;

v0 — скорость вылета струи из сопла, м/с.

kф =2 (в скважине при отражении с полным разворотом струи);

Fl — полная площадь поперечного сечения струи на расстоянии l от сопла, м2:

где Pо, Pср — осевое давление струи у сопла и среднее давление струи на расстоянии l от сопла, МПа;

µ — коэффициент расхода (µ = 0,92–0,96);

K0 — коэффициент, учитывающий изменение диаметра струи высокого давления при насыщении воздухом

Ρср — средняя плотность струи у забоя, кг/м3;

vср — средняя скорость струи на расстоянии l от сопла, м/с.

Скорость вылета струи из сопла, м/с:

Н — напор воды перед насадкой, м.

где vm — осевая скорость струи в пределах основного участка; vо — начальная скорость струи при вылете из насадки; l — расстояние от сопла; rо — радиус начального участка струи; a — опытная константа ≈ 0,07.

По Г.Н. Абрамовичу (1972):

На основном участке затопленной струи полуугол её раскрытия по В.А.Жученко (1990) составляет . Используя выражение падения потока средней скорости по длине струи на расстоянии l, диаметр струи равен:

Скорость затопленной струи непрерывно уменьшается от максимального значения vm на оси струи до нуля на границе струи и среды, динамическое давление при l≥l0 также падает .

где ;

;

.

Таблица 1 - Формулы прогнозирования диаметра ГЦЭ по струйной технологии

Примечание: по источнику [11]

Имеются подходы для определения области закрепления, но для этого нужно определение специальных параметров: ударной вязкости грунтов — η (Дж/м2) или размываемости грунта — Is. Так, для определения радиуса закрепления по однокомпонентной технологии Ru кроме принятых значений dg — диаметра сопла, давления раствора — Pg, n — частоты вращения, vy — скорости подъема, ρg — плотности раствора, w/c — водоцеметного отношения, еще нужны характеристики размываемости грунта Is .

Для геотехнической практики требуется проводить расчеты с использованием физико-механических свойств грунтов (φ, с, ρ, Е, v) и параметров мониторной струи (d0, l, P) с использованием формул (4) и (11) определяя значения диаметра закрепления. Для анализа допустимо рассмотреть два теоретических подхода установления диаметра закрепления грунтов, при «однокомпонентной» струйной технологи.

2. Определение размера закрепления грунта с использованием деформационных характеристик грунтов – модуля упругости Е и коэффициента Пуассона v

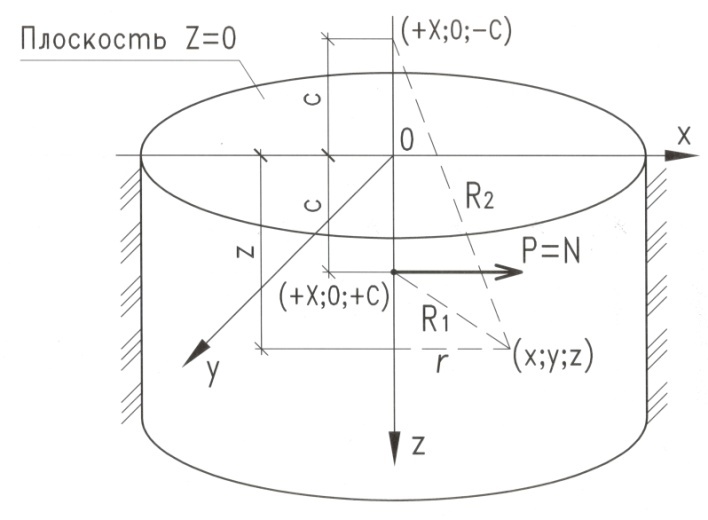

Наряду с известными решениями задач Ж. Буссинеска (1885), Е. Мелана (1932) о сосредоточенной силе, приложенной к горизонтальной поверхности имеется аналитическое решение о горизонтальной силе, приложенной на глубине C внутри полупространства (Р. Миндлин, 1936) при этом поверхность z=0 свободна от нагрузок.

Рисунок 1 - Схема к решению Р. Миндлина для горизонтальной силы приложенной внутри упругого полупространства

С учетом (4) перемещение равно:

Напряжения σx от приложенной сосредоточенной силы на глубине z полупространства могут быть определены по формуле:

Полученные напряжения после подстановки значения силы действия струи N из формулы (4) для случая изотропных грунтов соотносятся с критерием Кулона-Мора. Критерий в главных напряжениях:

где σ1, σ2 — главные напряжения; с — сцепление; — угол внутреннего трения.

В таблице 2 приведены значения коэффициентов К1 и К2 на различных расстояниях в зависимости от коэффициента Пуассона.

Таблица 2 - Значения коэффициентов К1 и К2 для определения перемещений и напряжений от действия сосредоточенной силы внутри полупространства

№ п/п | X, м | Песок, супесь ν=0,3 | Суглинок ν=0,35 | Глина ν=0,42 | ||||||||||

К1 | К2 | К1 | К2 | К1 | К2 | |||||||||

Z= 5м | Z=15м | Z= 5м | Z= 15м | Z= 5м | Z= 15м | Z =5м | Z= 15м | Z =5м | Z= 15м | Z= 5м | Z= 15м | |||

1 | 0,15 | 1,395 | 1,385 | -57,26 | -57,26 | 1,45 | 1,44 | -59,853 | -59,853 | 1,524 | 1,512 | -64,23 | -64,23 | |

2 | 0,2 | 1,05 | 1,04 | -24,16 | -24,16 | 1,09 | 1,08 | -25,25 | -25,251 | 1,15 | 1,135 | -27,1 | -27,097 | |

3 | 0,3 | 0,70 | 0,695 | -7,158 | -7,158 | 0,732 | 0,721 | -7,482 | -7,482 | 0,77 | 0,759 | -8,03 | -8,029 | |

4 | 0,5 | 0,43 | 0,419 | -1,546 | -1,546 | 0,445 | 0,435 | -1,616 | -1,616 | 0,469 | 0,457 | -1,73 | -1,734 | |

5 | 0,6 | 0,36 | 0,350 | -0,895 | -0,895 | 0,374 | 0,363 | -0,935 | -0,935 | 0,393 | 0,382 | -1,00 | -1,00 | |

6 | 0,7 | 0,31 | 0,30 | -0,563 | -0,563 | 0,323 | 0,312 | -0,589 | -0,589 | 0,339 | 0,328 | -0,63 | -0,632 | |

7 | 0,8 | 0,274 | 0,264 | -0,377 | -0,377 | 0,28 | 0,274 | -0,395 | -0,395 | 0,299 | 0,288 | -0,42 | -0,423 | |

8 | 0,9 | 0,245 | 0,235 | -0.265 | -0,265 | 0,254 | 0,244 | -0,277 | -0,2771 | 0,2677 | 0,257 | -0,297 | -0,297 | |

Очевидно, что перемещения в первую очередь зависят от соотношения силы и модуля упругости грунта. Коэффициент К1 зависит от вида грунта, расстояния от точки приложения силы и в меньшей степени от глубины приложения силы. Напряжения σx(x,0)z=c в полупространстве зависят от величины действующей силы и коэффициента К2, а он зависит от вида грунта и расстояния от точки приложения силы и не зависит от глубины ее приложения, что не логично.

Касательные напряжения равны:

После подстановки

Для песков, суглинков и глин соотношение величин касательных напряжений на глубинах 5м и 15м близки

Полученные величины касательных напряжений, легко сравниваются с одним из критериев разрушения грунта.

3. Оценка эффективного давления струи в скважине

Для расчета закрепления грунтов оценка эффективного давления струи в скважине имеет важное практическое значение. Дифференциальное давление снижает действующее давление струи раствора на стенки скважины во время излива и представляет собой разность гидростатического и гидродинамического давлений раствора с пластовым давлением. Дифференциальное давление (формализовал П.Ф. Осипов, 2000) является комплексным фактором, с помощью которого учитываются конкретные условия скважины и свойства раствора (плотность, реологические свойства и др.) . Исследования показали, что струя способна вызвать эффект возникновения и существования обратной фильтрации (характеризуется величиной максимума скорости фильтрации). А также этот эффект способен влиять на величину и знак градиента давления. Величина Рэф — эффективное давление струи , вычисляется по формуле:

где Рос — осевое давление струи на забой, определяемое по (10); Рдиф — дифференциальное давление, определяемое по формуле:

где Ркп — потери давления в затрубном пространстве, кПа; Рпор — поровое давление, кПа; ρ — плотность раствора, кг/м3; lскв — глубина скважины, м.

Поровое давление:

где ρв — плотность грунтовых вод, кг/м3; где g — ускорение свободного падения, м/с2; L — глубина проведения закрепления от УГВ, м.

4. Определение размера зон закрепления грунта с использованием прочностных характеристик грунтов: сцепления С и угла внутреннего трения ϕ

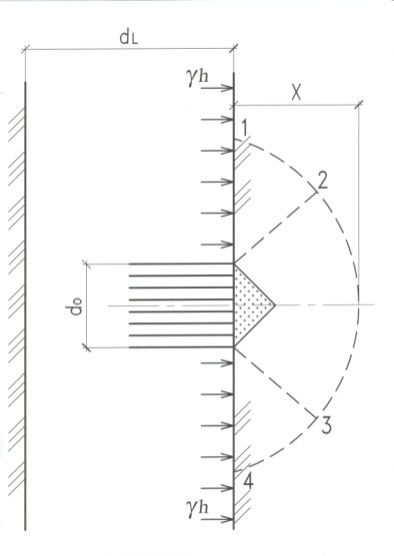

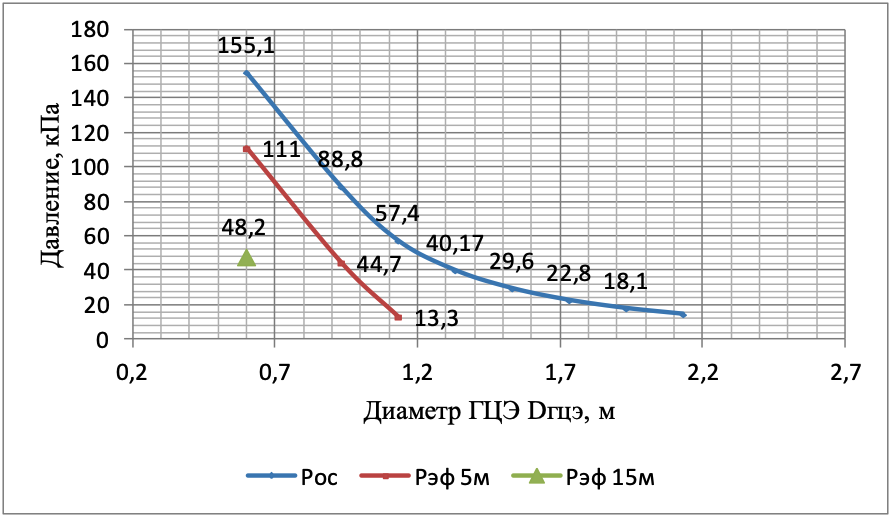

Величина предельного давления струи малого диаметра с высоким давлением на стенку скважины рассчитывается по известной формуле Л. Прандтля и Г. Рейснера для невесомого грунта с поверхностной «пригрузкой». Это решение используется для определения осадки свай [15], для обоснования величин эксплуатационных потерь при разработке месторождений песчано-гравийных смесей землесосными снарядами . При достижении давления струи Рэф=Рu в массиве образуется область предельного состояния глубиной x. С увеличением давления струи начинаются разрушения, происходит выпор грунта и образуется «воронка», а далее врубовая полость. Величина Pu предельного давления равна:

где Рu — предельная нагрузка для невесомого грунта, приложенного на поверхности, кПа; с — удельное сцепление, кПа; — угол внутреннего трения, град.

Рисунок 2 - Схема размыва струей стенки скважины в грунте

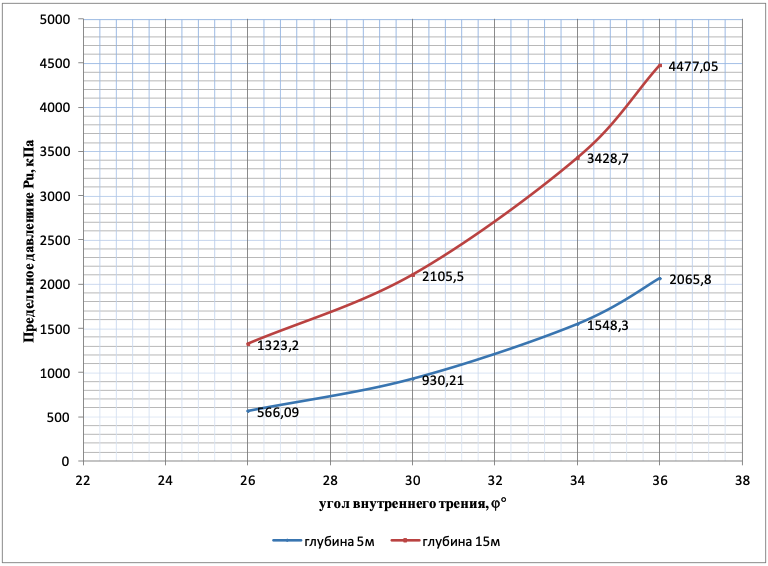

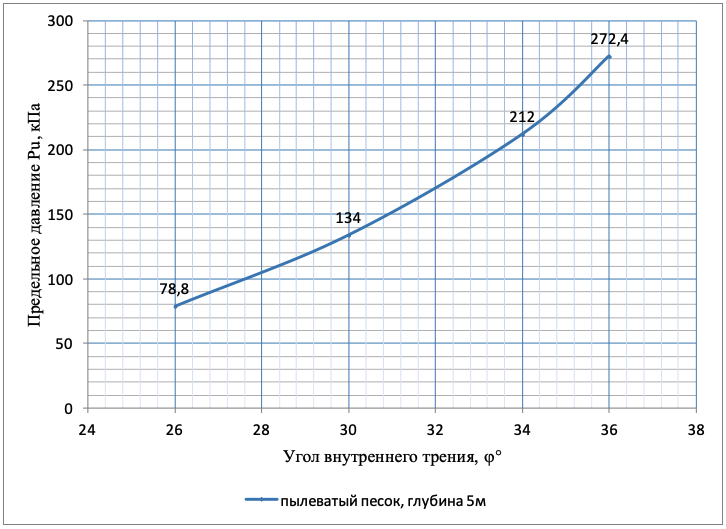

Рисунок 3 - Зависимость предельного давления Pu, кПа от угла внутреннего трения ϕ пылеватого песка (с=2-8кПа; ϕ=26-36; e=0,55-0,75) на глубинах 5м и 15м

Рисунок 4 - Зависимость предельного давления Pu, кПа от угла внутреннего трения ϕ супеси (с=9-21кПа; ϕ=18-29; 0,25<Il<0,75) на глубинах 5м и 15м

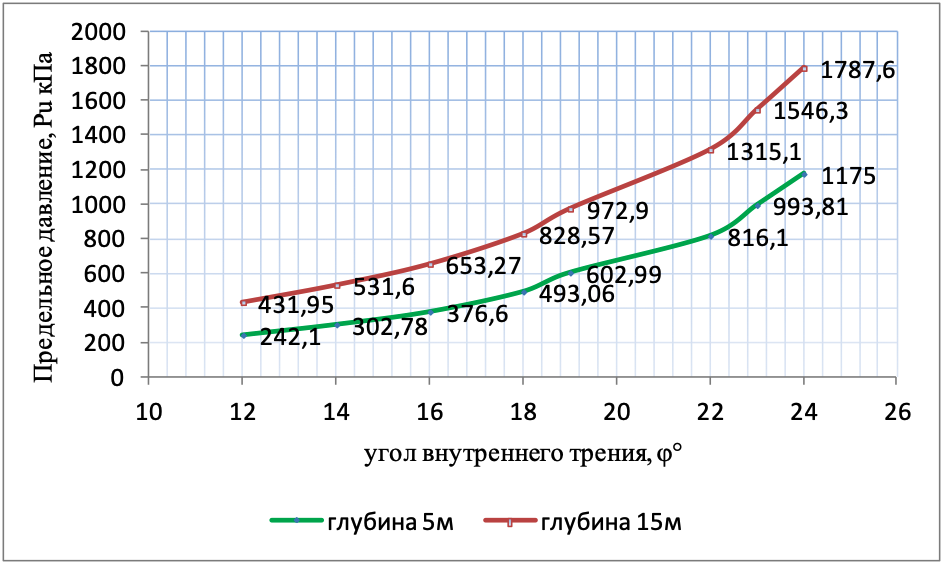

Рисунок 5 - Зависимость предельного давления Pu, кПа от угла внутреннего трения ϕ суглинка (с=12-22кПа; ϕ=12-24; e=0,55-1,05; 0,25<Il<0,75) на глубинах 5м и 15м

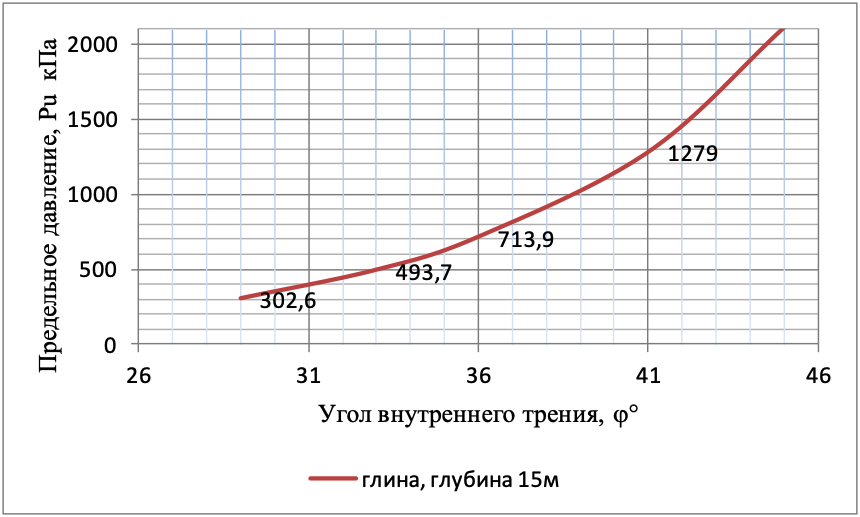

Рисунок 6 - Зависимость предельного давления Pu, кПа от угла внутреннего трения ϕ глин (с=7-15кПа; ϕ=29-45; 0,5<Il<0,75) на глубине 15м

Рисунок 7 - Зависимость предельного давления Pu, кПа от угла внутреннего трения ϕ пылеватого песка (с=2 кПа; 0,7⋅ϕ=18-25°; e=0,55-0,75) на глубине 5м

Из графиков на рисунках 3 и 8 видно, что при низких давлениях нагнетания закрепление песков происходить не должно, что противоречит практическим результатам. При давлениях струи раствора 10МПа в пылеватых песках диаметр закрепления составляет ≈0,65м. Известно, что снижение сопротивления песчаных грунтов сдвигающим усилиям при воздействии вибрации весьма противоречивы (от 1,1 до 3,9 раз) и не дают четкой количественной оценки явления, объяснением которому могут быть знакопеременные изменения напряженного состояния грунта от пульсирующих нагрузок . При больших вибрационных нагрузках возможно разрушение структуры грунта с изменением формы частиц и изменением характера их взаимодействия, приводящим к уменьшению сдвиговых характеристик. Можно предположить, что ожидаемый расчетный результат достигается в результате снижения значений угла внутреннего трения на

за счет действующих пульсаций струй (рис. 7), а также снижения величины пригруза в формуле (19) и увеличения эффективного давления за счет изменения направления фильтрации поровой воды из массива внутрь скважины.

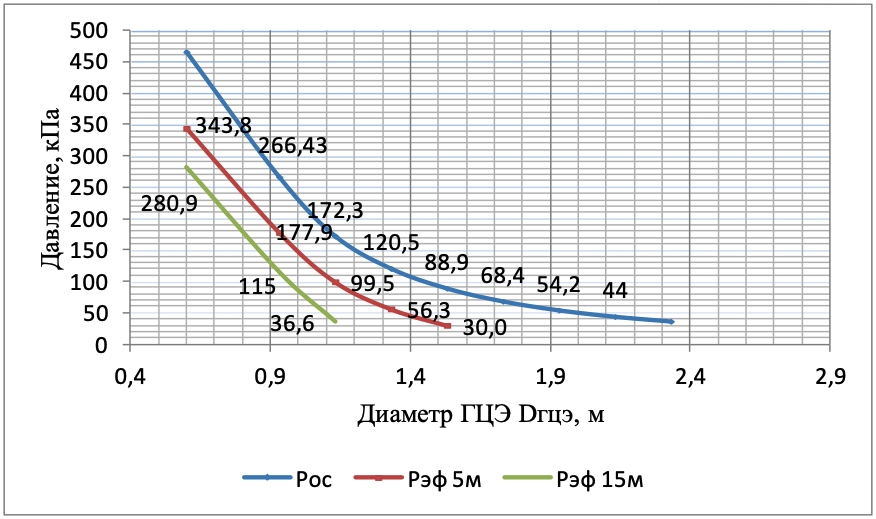

Рисунок 8 - Изменения давлений Pос и Pэф в скважинах dl=0,132м на глубинах 5м и 15м при давлении нагнетания P0=10МПа (d0=5мм)

Рисунок 9 - Изменения давлений Pос и Pэф в скважинах dl=0,132м на глубинах 5м и 15м при давлении нагнетания P0=30МПа (d0=5мм)

5. Заключение

1. Для грунтов с известными модулем упругости и коэффициентом Пуассона с учетом решения Р. Миндлина для горизонтальной силы в упругом полупространстве были формализованы величины перемещений и напряжений. Перемещения от сосредоточенной силы зависят в первую очередь от соотношений силы и модуля упругости грунта. Коэффициент К1 же зависит от вида грунта, расстояния от точки приложения силы и в меньшей степени от глубины ее приложения. Напряжения в полупространстве зависят от величины действующей силы и коэффициента К2, а он в свою очередь зависит от вида грунта и расстояния от точки ее приложения и не зависит от глубины, что не является логичным.

2. Предельное сопротивление грунта определялось по формуле Л. Прандтля для слабых грунтов, залегающих на глубинах 5м и 15м. При расчетах учитывалось эффективное давление в скважине. Сопоставление расчетных значений Рu и эффективных давлений Рэф в скважинах позволяет прогнозировать диаметры закрепления цилиндрических ГЦЭ в различных грунтовых условиях и глубинах, используя стандартный набор параметров как грунтов, так и струи.