ОПТИМИЗАЦИЯ СТРУЙНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ЦЕМЕНТАЦИИ ГРУНТОВ

ОПТИМИЗАЦИЯ СТРУЙНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ЦЕМЕНТАЦИИ ГРУНТОВ

Аннотация

Современное геотехническое строительство практически невозможно без использования буровых работ в грунтах и закачивания в них специальных жидкостей. При этом применение мониторов, инъекция силикатных, цементных и полимерных растворов и удаление выбуренных частиц грунта из лидерных скважин – это далеко не полный перечень операций, связанных с процессами в скважинах. В технологии закрепления грунтов из буровых скважин важным элементом, определяющим экономические показатели и качество закрепления, являются свойства применяемых растворов: буровых и для нагнетания – цементных. В основе технологических операций размыва струей стенок скважины для закрепления грунтов по струйной технологии, равно как при бурении, лежат схожие процессы. Цементный же раствор является главным фактором, обеспечивающим эффективность процесса закрепления. Недоучет технологических особенностей этой технологии, и как следствие, неравномерные деформации (просадка/подъем) фундаментов зданий, возникающие на строительных площадках требуют внесения обоснованных корректив, как в рецептуру растворов, так и диаметры бурения. Также необходимо учитывать то обстоятельство, что цементные растворы являются неньютоновскими жидкостями, а у таких жидкостей вязкость – величина не постоянная и зависит от напряжения и скорости сдвига.

1. Введение

Основными функциями растворов в буровых скважинах является необходимость сохранения свойств применяемого раствора в процессе всего технологического цикла. Как при бурении скважин, так и при размыве требуется регулирование параметров как раствора, так и скорости размыва с целью определения количества частиц грунта попадающих в раствор и его транспортирующей способности (т.е выноса частиц грунта). Большинство технологических деформаций (просадок/подъемов), возникающих при закреплении грунтов из буровых скважин, связаны со свойствами растворов и ухудшениями режимов их течения. Для предотвращения таких явлений, как клокаж и гидроразрыв стенок скважин, подъем поверхности и фундаментов вблизи расположенных зданий необходимо обеспечить соответствующие показатели свойств растворов и режимов закачки. Применяемые растворы и режимы их течения должны обеспечивать как устойчивость стенок скважины, так и вынос частиц грунта в плановом объеме, снижение сил трения, величину гидродинамического давления на ее стенки в затрубном пространстве при отсутствии проблем излива.

Для оптимального применения струйной технологии закрепления грунтов цементные растворы должны обладать технологическими свойствами, способствующими эффективному закреплению. Существенное влияние на качество закрепления оказывают величина превышения гидростатического давления над поровым и эффективная вязкость раствора. От эффективной вязкости зависит величина гидравлической мощности струи и возможность транспортирования извлеченных частиц из массива грунта на дневную поверхность. Эти факторы определяют актуальность проблемы контроля и регулирования свойств цементных растворов применительно к наиболее перспективной струйной технологии закрепления грунтов.

2. Неньютоновское поведение инъекционных цементных растворов

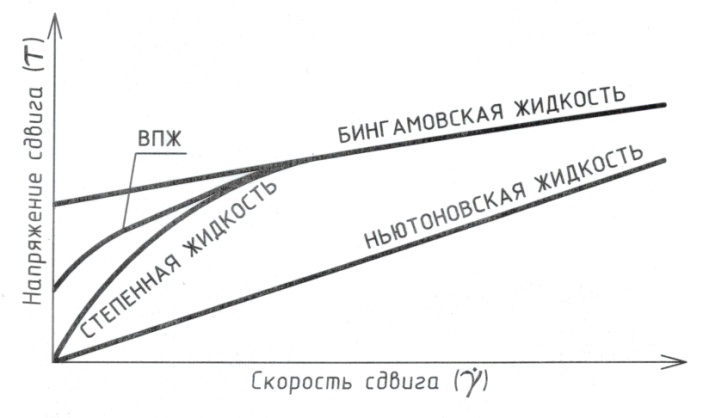

Растворы, течение которых не подчиняются закону Ньютона, как правило, называются вязко-пластичными. Оствальдом-де Вале было установлено, что их вязкость меняется с ростом градиента скорости сдвига. Это поведение было объяснено наличием у жидкости «структуры» и ее изменением в процессе течения, т. е. проявлением «структурной» или эффективной вязкости.

Рисунок 1 - Сравнение степенной модели жидкости, вязкопластической и Бингама

где:

K – индекс консистенции, Па×сn;

n – показатель степени неньютоновского поведения жидкости;

– скорость сдвига, с-1;

n – показатель консистенции и показатель псевдопластичности;

при п>1 уравнение (1) описывает дилатантные жидкости (при сдвиге загустевает);

при п<1 – неньютоновские жидкости;

при п=1 формула Оствальда-де Вале превращается в закон Ньютона.

Индекс консистенции увеличивается с повышением концентрации частиц, в то время как показатель n в гораздо меньшей степени подвержен влиянию концентрации. Если вязкость повышается вследствие агрегации или флокуляции частиц, то К увеличивается, а n отклоняется от единицы (раствор приобретает псевдопластичные свойства). Все цементные растворы являются псевдопластическими (или степенными) жидкостями.

Таблица 1 - Зависимости относительной вязкости от объемной концентрации твердых частиц в жидкости [2]

где:

n – пористость грунта;

Vпод – скорость подъема (приращение диаметра скважины).

Закрепление глинистых грунтов струей цементного раствора сопряжено с большими трудностями, так как они могут легко переходить в раствор, увеличивая в нем твердую фазу и снижая прочность. Наибольшее влияние оказывает коллоидная составляющая разбуриваемых глинистых минералов. Цементные растворы для этих условий должны обладать ингибирующими и недиспергирующими свойствами, малой водоотдачей. Для этой цели подбираются специальные рецептуры

.Чтобы увеличение диаметра не приводило к увеличению содержания (концентрации) частиц более j = 5…6% , и изменению НДС на стенках вертикальной скважины нужно соблюдение равенства:

Если предварительно задается расход цементного раствора, то можно произвести оценку процентного содержания частиц в грунтоцементном элементе на 1 метр высоты:

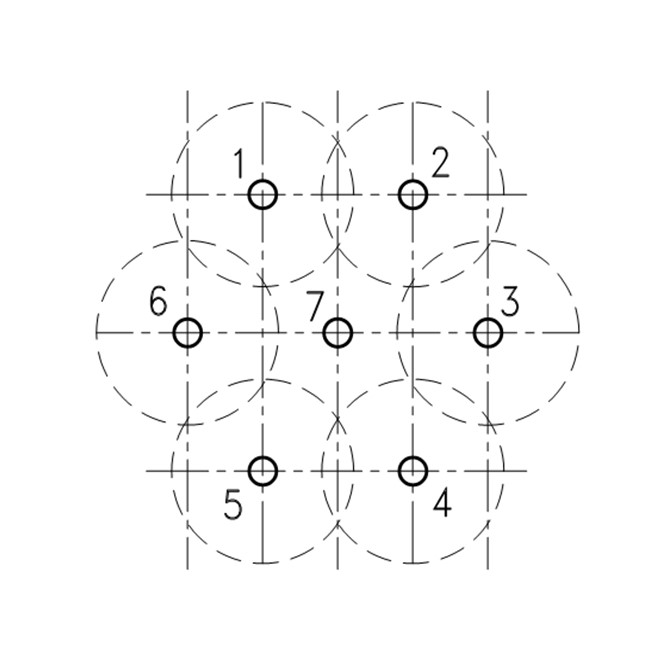

Содержание частиц внутри первого элемента будет максимальным, а прочность минимальна. Рассматривая группу сопряженных грунтоцементных элементов, например, для создания горизонтальной распорки котлована из приведенных на рис. 2 последовательно устраиваемых по номерам семи элементов. Условия создания в исходном грунте соответствуют только одному элементу – № 1. Последующие элементы № 2, № 3, № 4, № 5 на 1 п.м. скважины уже будут иметь объем частиц грунта на 8% меньше, чем № 1. Создаваемый элемент № 6 будет иметь объем грунта на 16% меньше, чем № 1, а № 7 уже меньше на 42%. При отборе проб с глубины вероятность отобрать прочность из элементов №2,3,4,5 составляет P(a)=0,57, а из элементов № 1 и № 6 и № 7 по P(a)=0,14. Таким образом, в одном и том же возрасте прочность для приведенных элементов будет разная, минимальная – у элемента № 1 и максимальная – у № 7. При последовательности устройства jet элементов (сначала нечетные) получается большая неравномерность свойств. Условия создания в исходном грунте соответствуют трем элементам – № 1, № 3, № 5, элементы № 2, № 4, № 6 будут иметь объем частиц грунта меньше на 16%, а № 7 меньше на 42%, чем № 1, № 3, № 5.

Рисунок 2 - Сопряженные вертикальные грунтоцементные элементы; 1..7 – последовательность устройства jet элементов

В грунтовых условиях площадки варьируя свойства цементного раствора

диаметрами бурения и расходом раствора можно определить максимальный диаметр частиц грунта dx, который может быть вынесен на дневную поверхность в виде излива пульпы.Скорость осаждения частиц грунта Vос плотностью rч диаметром d в движущемся со скоростью Vср потоке можно рассчитать по формуле:

С учетом нами установленных реологических параметров цементных растворов по формуле 6 определены скорости осаждения частиц грунта для затрубного пространства при различных диаметрах вертикальных лидерных скважин (dl = 0,112 м; dl = 0,132 м; dl = 0,151 м) и гладких буровых труб ds = 0,89 м.

С помощью полученных данных о скорости осаждения частиц грунта и гранулометрическом составе исходного грунта можно определить расчетное содержание частиц xd диаметром ds остающееся в первом jet элементе. Для устройства в скважинах последующих jet элементов (после первого) с учетом последовательности их устройства без клакажа расход цементного раствора на 1 м/п может быть уточнен:

Для наклонных скважин с углом более 15° следует учитывать, что выбуренные частицы грунта при транспортировании их к устью перемещаются преимущественно вдоль нижней стенки скважины, и при недостаточной скорости восходящего потока раствора образует «дюну» из переносимых потоком частиц

.3. Определение гидравлических потерь давления на трение в затрубном пространстве скважин

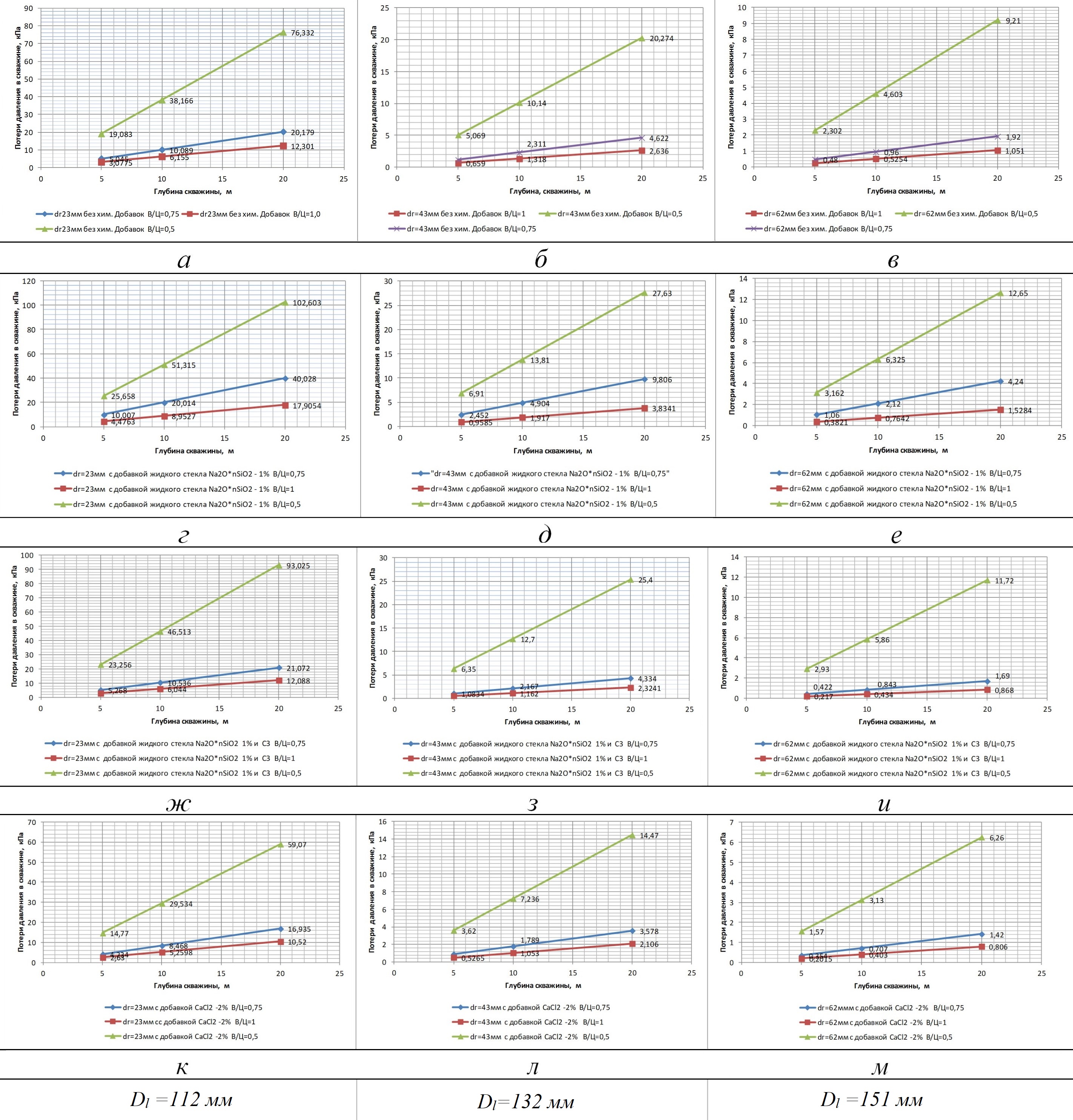

Параметры вязкости степенной жидкости исследованных цементных растворов на основе портландцемента ЦЕМ II/А-Ш32,5 Б (М400) с В/Ц=1; В/Ц=0,75 и В/Ц=0,5 с различным содержанием добавок суперпластификатора С-3, жидкого стекла, хлористого кальция и без добавок использовались для определения гидравлических потерь с расходом 126 л/мин (см. табл. 2, табл. 3, табл. 4).

Определение гидравлических потерь давления на трение в затрубном пространстве буровых скважин различного диаметра и глубины при ламинарном режиме течения псевдопластичесих цементных растворов

производилось по формуле:Таблица 2 - Гидравлические потери давления (кПа) на трение в затрубном пространстве цементных растворов с В/Ц=0,5 при диаметрах скважины (112 мм,132 мм,151 мм) на глубинах l = 5 м, l = 10 м, l = 20 м

Таблица 3 - Гидравлические потери давления (кПа) на трение в затрубном пространстве цементных растворов с В/Ц=0,75 при диаметрах скважины (112 мм,132 мм,151 мм) на глубинах l = 5 м, l = 10 м, l = 20 м

Таблица 4 - Гидравлические потери давления (кПа) на трение в затрубном пространстве цементных растворов с В/Ц=1,0 при диаметрах скважины (112 мм,132 мм,151 мм) на глубинах l = 5 м, l = 10 м, l = 20 м

Рисунок 3 - Гидравлические потери давления на трение в затрубном пространстве вертикальных скважин при различных диаметрах и свойствах цементных растворов

Упругое распределение напряжений в скважинах теоретически было изучено С.Г. Лехницким

и показана разгрузка массива грунта со стороны скважины. В цилиндрических координатах напряжения могут быть определены:где:

λ – коэффициент бокового распора, определяемый по формуле академика А.Н. Динника ;

рг – средняя плотность грунтов;

рр – плотность раствора;

z – рассматриваемая глубина скважины;

rс – радиус скважины;

r – радиус упругих напряжений

r-радиус упругих напряжений.

С уменьшением радиальных напряжений при снижении гидростатического давления в скважине на стенке возрастают тангенциальные напряжения

.

Величину плотности цементного раствора нужно ограничивать, чтобы не произошло гидравлического разрыва и потери раствора. Давление гидроразрыва всегда должно оставаться выше гидростатического давления столба раствора в скважине:

где:

pпор – поровое давление;

ρ – плотность раствора;

h – глубина;

рг – давление гидроразрыва.

По О.А. Маковецкому компоненты напряжений в пластической области с учетом прочностных свойств грунта с и равны:

По А.Г. Малинину

для определения необходимого критического давления гидроразрыва необходимо учитывать физико-механические характеристики, плотность окружающего грунта rг и глубину H разрыва в скважине. Малинин А.Г. (2010) указывает, что учет критерия Мизеса-Шлейхера-Боткина наиболее правильно отражает реальный уровень давления гидроразрыва грунта: критическое давление, при котором начинается образование трещины разрыва, определяется, как минимальная величина:где:

с – сцепление;

– угол внутреннего трения.

На примере показано, что скважине на глубине 10м гидроразрыв текучего грунта произойдет в диапазоне давлений от 160 до 167кПа, а в несвязанных грунтах от 87 до 243 кПа.

Используя близкие по составу цементные растворы В.А. Ермолаев (2013) установил

, что давление нагнетания 250 кПа и менее в грунтовом массиве приводит к расширению полости, заполняемой раствором и развитию зон консолидационного уплотнения грунта, а повышение же давления может приводить к неконтролируемому распространению раствора в грунтовом массиве. Другие исследователи М.Т.Кулеев (1970) установили, что между давлениями разрыва и инъекции раствора может существовать разница от 3 до 5 раз. Однако для раскрытия трещин в грунте давления должны быть достаточно велики . Все это является дополнительным свидетельством неньютоновского поведения цементных растворов.По А.Камбефору

давление гидроразрыва зависит от глубины инъекции и механических свойств грунта. В несвязных грунтах давление гидроразрыва равно:где:

k0 – коэффициент фильтрации;

– вязкость раствора;

– вязкость воды;

e – толщина потока;

rc – радиус скважины.

По формуле Хубберта-Уиллиса

давление гидроразрыва зависит от соотношения в скважине гидростатического и порового давлений:А по Б. А. Итону давление гидроразрыва равно:

4. Заключение

При назначении параметров цементного раствора, как правило, стремятся к минимальному пределу, при котором можно вести процесс закрепления грунта без осложнений. Однако для обеспечения качества закрепления с минимальными затратами на весь процесс должны быть оптимально подобраны технологические параметры: расход, давление цементного раствора в зависимости от глубины скважины, диаметра сопел монитора, частота вращения и скорость его подъема, размер кольцевого пространства скважины. Параметры закрепления для скважин, выполняемых первыми в исходном грунте и последующими должны отличаться иначе в пределах одного времени набора прочности они будут иметь значительный разброс.

Деформации (просадка/подъем) зданий, возникающие на строительных площадках при закреплении грунтов цементными растворами по струйной технологии требуют внесения корректив в стандартные процедуры. В соответствии с решаемой геотехнической задачей, но не допуская негативных деформаций массива грунта, должна выполняться оптимизация работ с учетом реологических свойств применяемых растворов.

Величины гидравлических потерь давления в скважинах, а значит и вероятность разрыва стенок в затрубном пространстве скважин могут оптимизироваться варьированием диаметров бурения и свойств цементных растворов. Изменение реологических свойств цементного раствора путем введения в него химических добавок, изменение его плотности, а также скорости восходящего потока позволяют исключить в стенках скважин непродуктивное расходование цемента и контролировать конечные свойства грунтоцемента путем учета количественного содержания грунтовых частиц.