ВЛИЯНИЕ СНЕГОВОЙ НАГРУЗКИ НА ХАРАКТЕР РАСПРЕДЕЛЕНИЯ УСИЛИЙ В АРОЧНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ

ВЛИЯНИЕ СНЕГОВОЙ НАГРУЗКИ НА ХАРАКТЕР РАСПРЕДЕЛЕНИЯ УСИЛИЙ В АРОЧНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ

Аннотация

В статье рассматриваются варианты снеговой нагрузки для арочных и близких к ним по очертанию покрытий. Целью исследования является поиск наиболее неблагоприятных вариантов снеговой нагрузки на покрытия арочного вида.

На примере тестовой бесшарнирной стальной арки пролетом 18 м выполнено исследование характера распределения изгибающих моментов от действия шести различных вариантов снеговой нагрузки. Рассмотрено шесть расчетных ситуаций: две нормативные схемы, один вариант с равномерным распределением снеговой нагрузки и три варианта загружений половины пролета арки. Асимметричные варианты загружений рассмотрены в связи с известными случаями сползания части снеговых отложений с покрытий арочного очертания, что приводит к нерасчетным ситуациям и, как следствие, увеличивает аварийность покрытий данного вида.

Построена объемлющая эпюра изгибающих моментов, выявлено наиболее неблагоприятное асимметричное загружение половины пролета от второго нормативного варианта снеговой нагрузки, которое увеличивает изгибающий момент. Указанное загружение может приводить к потере несущей способности арочных конструкций, если его не учитывать при расчете. Материалы данной статьи могут быть полезны при проектировании несущих конструкций арочного вида.

1. Введение

Объектом исследования являются стальные арочные конструкции, которые служат каркасом для зданий различного назначения. Стальные арки — эффективные конструкции, так как величина изгибающего момента в них значительно меньше, чем в рамах или балках аналогичного пролета. Эпюры изгибающих моментов, особенно в бесшарнирных арках, распределены без скачкообразных экстремумов. Особенности распределения снеговой нагрузки на покрытиях зданий и сооружений исследуются в ряде научных публикаций , , , . Актуальной задачей при расчете стальных арок является учет неблагоприятных вариантов снеговых отложений на покрытиях конструкций арочного вида, так как нормативная методика определения снеговой нагрузки нуждается в дальнейшем развитии , а практика физического моделирования процессов переноса снега не всегда обладает высокой точностью . Кроме участков с повышенным отложением снеговой нагрузки, которые определяются по нормативным схемам, необходимо рассмотреть возможные варианты загружений с действием снеговой нагрузки на половине пролета арки. Указанные загружения могут иметь место при эксплуатации арочных зданий, а именно при сползании снега с одной половины пролета, они не приведены в СП 20.13330.2016 «СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия» (далее по тексту СП 20.13330.2016). Ввиду особенностей геометрии арочного покрытия достаточно часто происходит сползание снеговых отложений, например, при таянии снега или от воздействия ветра. Сход снега может происходить несимметрично, для разных сторон здания в разное время, что приводит к асимметричному загружению арочной конструкции. Данные явления не всегда приводят к аварийным случаям, но зачастую являются не расчетной ситуацией, то есть ситуацией, которая не учитывается при проектировании . Вследствие аварий , особенно в бескаркасных арочных зданиях , , актуальным является расчетный анализ различных вариантов действия снеговой нагрузки.

2. Методы и принципы исследования

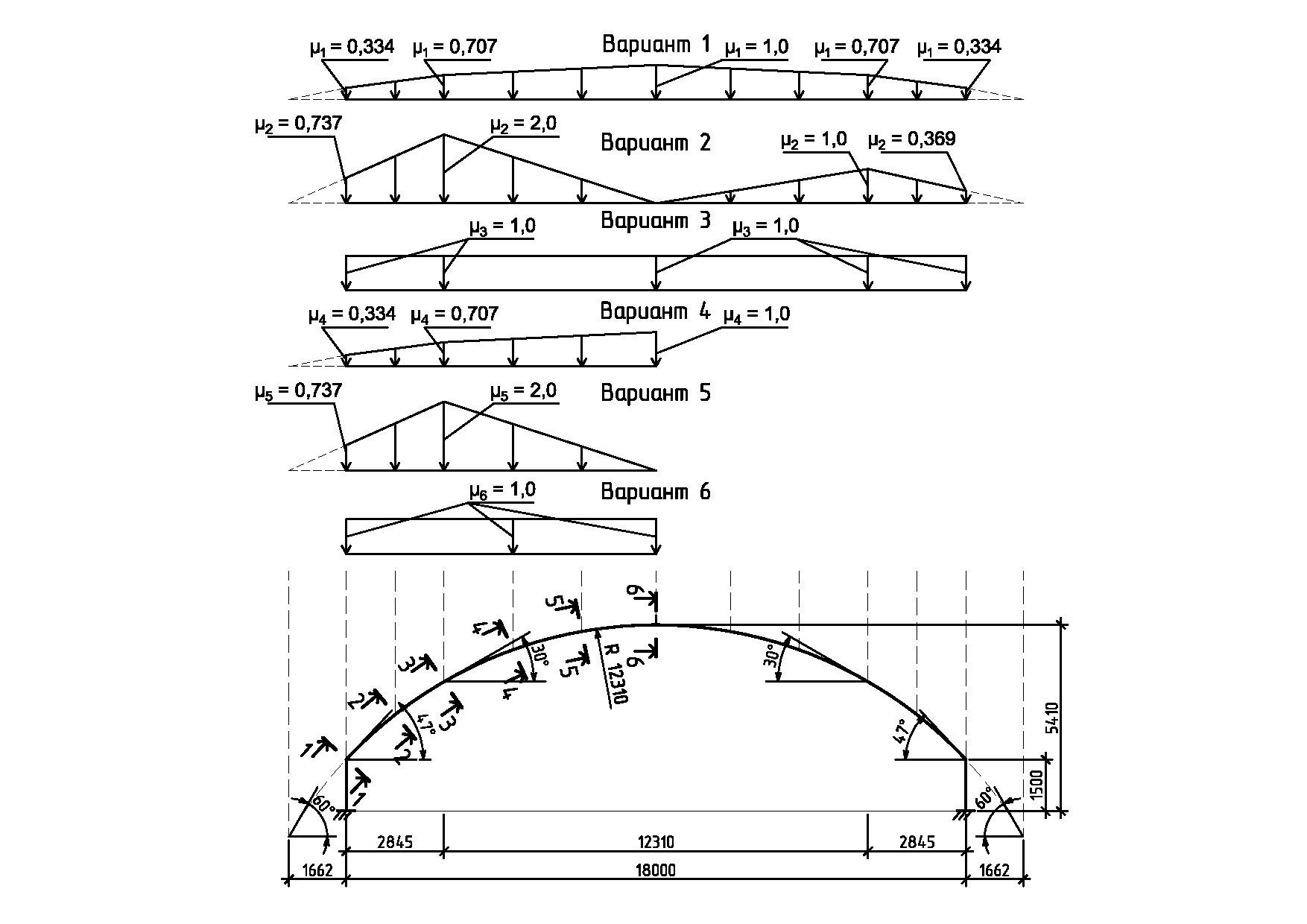

В качестве тестовой конструкции рассматривается стальная арка пролетом 18 м, которая служит основной несущей конструкцией каркаса здания длинной 60 м. Шаг арок в продольном направлении здания составляет 6 м. Предполагается, что здание расположено в Воронежской области, тип местности «B». Плоская расчетная схема стальной бесшарнирной арки рассчитана на действие шести загружений: три загружения от снеговой нагрузки на полном пролете арки и три загружения от асимметричной нагрузки, с отсутствием снега на правой половине арочной конструкции (рис. 1). Поперечное сечение для арочной конструкции назначено конструктивно в виде стального двутавра 50Ш1 по ГОСТ 35087-2024. Учет собственного веса несущих и ограждающих конструкций в расчетной схеме не выполнялся. Ветровая нагрузка в исследовании не рассматривалась, но так как, согласно подразделу В.1.3 СП 20.13330.2016, она приложена нормально к арочной поверхности или от нее, то на участке арки, где действие ветра направлено от поверхности покрытия, ветровая нагрузка частично компенсирует снеговую.

Рисунок 1 - Расчетная схема стальной арки

где ce, ct, μ, Sg — по формуле (41) СП 20.13330.2016.

Расчетное значение интенсивности снеговой нагрузки на определенном участке арки qi получено для шага арок 6 м с учетом коэффициента надежности по нагрузке:

где So — нормативное значение снеговой нагрузки на горизонтальную проекцию по формуле (41) СП 20.13330.2016, γf = 1,4 — коэффициент надежности, Bf = 6 м – шаг арок.

Дополнительно к двум нормативным схемам распределения снеговой нагрузки (варианты 1 и 2 на рис. 1) рассмотрены варианты с равномерным распределением снега по всему пролету (вариант 3 на рис. 1) и со снегом только на левой половине арки (варианты 4–6 на рис. 1). Для первых трех вариантов параметры нагрузки μ, и qi указаны в таблице 1 для шести характерных сечений арки. Такие же параметры нагрузки приняты и для вариантов с нагрузкой только на левой половине арки.

Таблица 1 - Расчетные параметры вариантов снеговой нагрузки в характерных сечениях

Вариант | Сечение № | ||||||

№ | Параметр | 1 – 1 | 2 – 2 | 3 – 3 | 4 – 4 | 5 – 5 | 6 – 6 |

1 | μ | 0,334 | 0,520 | 0,707 | 0,802 | 0,897 | 1,000 |

qi, kH/м | 4,05 | 6,30 | 8,57 | 9,72 | 10,87 | 12,12 | |

2 | μ | 0,737 (0,350) | 1,370 (0,675) | 2,000 (1,000) | 1,350 (0,864) | 0,700 (0,369) | 0,000 (0,000) |

qi, kH/м | 8,93 (4,24) | 16,61 (8,18) | 24,24 (12,12) | 16,36 (8,29) | 8,49 (4,47) | 0,00 (0,00) | |

3 | μ | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |

qi, kH/м | 12,12 | 12,12 | 12,12 | 12,12 | 12,12 | 12,12 | |

Примечание: в скобках указаны расчетные параметры в соответствующих сечениях правой полуарки для варианта 2 (рис.1) с несимметричной схемой распределения снеговой нагрузки

Далее на основании сравнительного анализа напряженно-деформированного состояния (далее НДС) арки от шести рассмотренных загружений выявлен наиболее неблагоприятный вариант распределения снеговой нагрузки.

3. Основные результаты

По результатам статического расчета выполненного МКЭ в вычислительном комплексе SCAD Office получены внутренние усилия в шести характерных сечениях (табл. 2) от действия шести вариантов снеговой нагрузки.

Таблица 2 - Внутренние усилия в характерных сечениях полуарки

Вариант | Сечение № | ||||||

№ | Пар-р | 1 – 1 | 2 – 2 | 3 – 3 | 4 – 4 | 5 – 5 | 6 – 6 |

1 | N, kH | -130,92 | -130,92 | -123,79 | -114,97 | -104,66 | -97,82 |

My, kHм | -32,67 | -37,70 | -26,06 | -2,16 | +18,06 | +30,07 | |

2 | N, kH | -148,65 | -148,65 | -127,49 | -104,74 | -86,82 | -82,82 |

My, kHм | -77,69 | -17,99 | +27,63 | +42,17 | +19,18 | -11,13 | |

3 | N, kH | -167,17 | -167,17 | -150,42 | -136,93 | -124,12 | -116,63 |

My, kHм | -46,10 | -38,40 | -22,78 | +0,27 | +17,36 | +27,34 | |

4 | N, kH | -81,66 | -81,66 | -72,52 | -62,78 | -52,99 | -48,20 |

My, kHм | -49,40 | -21,08 | +7,35 | +34,81 | +42,82 | +13,98 | |

5 | N, kH | -121,46 | -121,46 | -98,92 | -75,38 | -57,45 | -54,32 |

My, kHм | -92,61 | -10,97 | +47,09 | +70,40 | +39,23 | -7,18 | |

6 | N, kH | -108,80 | -108,80 | -89,56 | -74,88 | -62,55 | -57,38 |

My, kHм | -68,27 | -19,64 | +17,12 | +45,96 | +51,94 | +11,59 | |

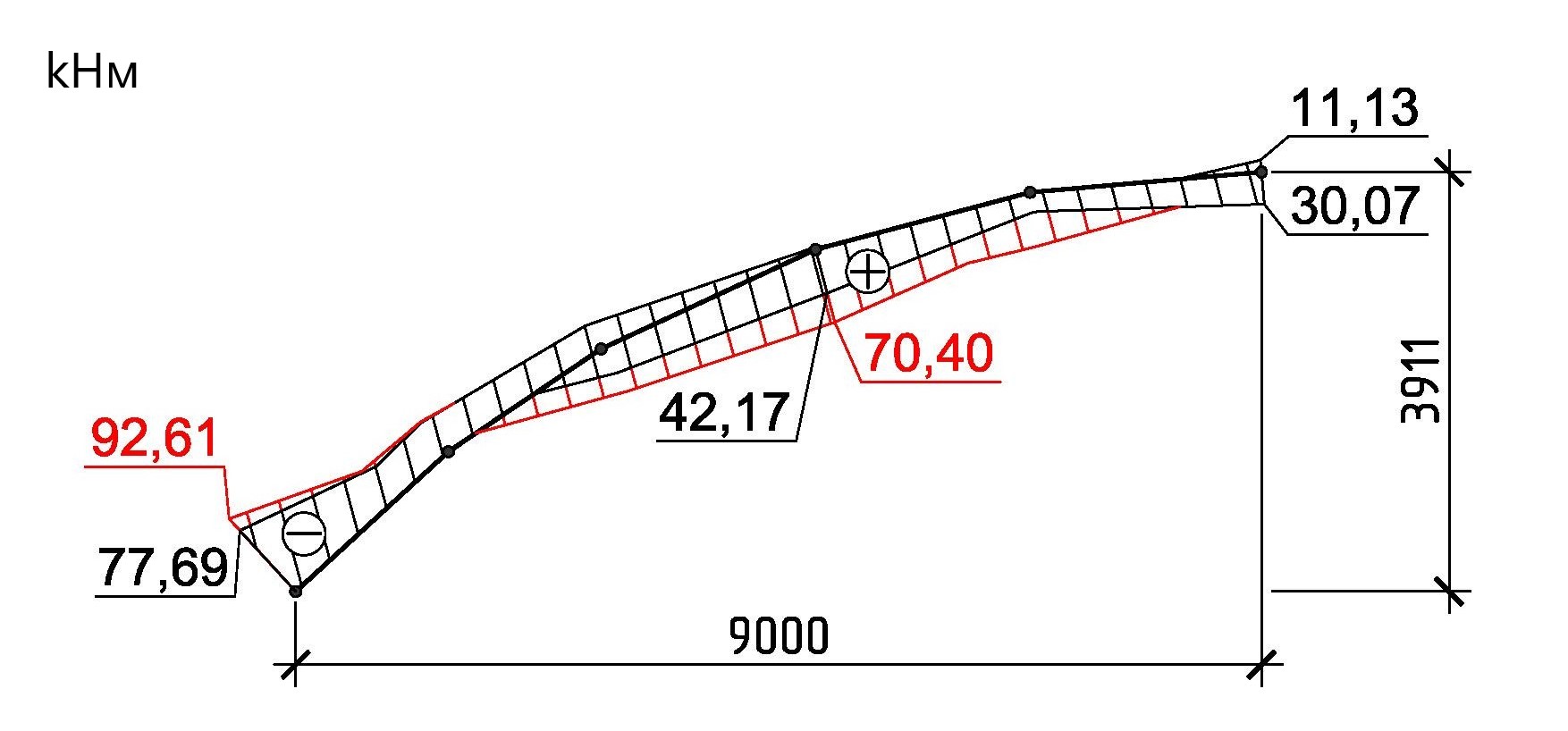

Рисунок 2 - Объемлющая эпюра изгибающих моментов в полуарке My

Примечание: красным цветом показана часть объемлющей эпюры полуарки, которая получена при рассмотрении дополнительных вариантов снеговой нагрузки № 3-6 (рис. 1)

4. Обсуждение

Для поиска наиболее неблагоприятных загружений и характерных сечений арки определим максимальные продольные силы и изгибающие моменты, а также найдем их относительный прирост в процентах.

Наибольшая разница максимальных значений продольных сил выявлена при рассмотрении варианта нагрузки № 3 с равномерным распределением снега, в сечении 1 - 1:

где N2 и N3 — наибольшая продольная сила для соответствующего варианта снеговой нагрузки в рассматриваемом сечении левой полуарки.

Разница максимальных ординат эпюр изгибающих моментов при рассмотрении дополнительного варианта снеговой нагрузки № 5 также выявлена в сечении 1 - 1:

где My,2 и My,5 — изгибающий момент для соответствующего варианта снеговой нагрузки в рассматриваемом сечении левой полуарки.

Максимальная разница в ординатах эпюр изгибающих моментов при рассмотрении дополнительного варианта снеговой нагрузки № 5 выявлена в сечении 4 - 4:

где My,2 и My,5 — изгибающий момент для соответствующего варианта снеговой нагрузки в рассматриваемом сечении левой полуарки.

Относительный прирост продольных сил и изгибающих моментов уменьшится при учете собственного веса в сочетаниях нагрузки, но останется значимым при подборе поперечных сечений элементов арочных конструкций. Принцип независимости действия сил позволяет распространить полученные результаты на арки с различным конструктивным решением ограждающих конструкций.

5. Заключение

На основании выполненного расчетного анализа можно сделать следующие общие выводы:

1. От действия дополнительных вариантов снеговой нагрузки для рассмотренной тестовой арки выявлено увеличение максимальной продольной силы на 10%, а изгибающего момента на 16%.

2. При расчете арок на действие второго нормативного варианта снеговой нагрузки рекомендуется дополнительно выполнять расчет на загружение только половины левого пролета арки, что позволит учесть возможный сход снега.

3. Характер очертания построенной объемлющей эпюры изгибающих моментов указывает на важность учета дополнительных загружений для арок с переменным поперечным сечением.