ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАФИНА КАК ТЕРМОАККУМУЛИРУЮЩЕГО МАТЕРИАЛА В ЦЕМЕНТНЫХ КОМПОЗИТАХ

ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАФИНА КАК ТЕРМОАККУМУЛИРУЮЩЕГО МАТЕРИАЛА В ЦЕМЕНТНЫХ КОМПОЗИТАХ

Аннотация

Одним из способов снизить уровень энергопотребления систем отопления и охлаждения в зданиях является использование термоаккумулирующих материалов с функцией фазового перехода (МФФП). Актуальность использования бетона с МФФП подчеркивается мировой тенденцией к стремлению экономии ресурсов. Важнейшей задачей для технологии бетонов с пассивной теплоизоляцией является исследование влияния МФФП на свойства цементной каркасообразующей составляющей. В данной работе представлены результаты исследования влияния органического материала с функцией фазового перехода (парафина) на свойства цементных композиций. Установлено, что использование парафина в качестве МФФП в цементных системах не оказывает статистически значимого влияния на текучесть цементных паст, однако приводит к уменьшению средней плотности цементного камня. Введение МФФП в расплавленном виде вызывает трудности с распределением в объеме, что выражается худшими физико-механическими характеристиками по сравнению с введением в твердом виде. Перспектива использования тепла МФФП как средства для внутреннего ухода за формированием структуры в начальный период вызывает научный интерес и требует дальнейших исследований.

1. Введение

Системам отопления и охлаждения помещений, которые потребляют большое количество ресурсов и энергии, всегда уделялось особое внимание. Снизить расход энергии этих систем позволяет использование материалов с функцией фазового перехода (далее – МФФП) , . МФФП представляют собой теплоаккумулирующие материалы, способные запасать тепловую энергию во время фазового перехода вещества.

В строительстве могут применяться как органические, так и неорганические , МФФП. Среди неорганических материалов с функцией фазового перехода самыми распространенными являются гидратированные соли. Эти вещества обладают высокой теплоаккумулирующей способностью, негорючестью, доступностью в готовом виде, а также относительно невысокой стоимостью. Несмотря на свои преимущества, гидратированные соли достаточно редко применяются в цементных композитах из-за больших деформаций, интенсификации коррозии металлических элементов (арматуры в бетонах), переохлаждения при переходе из твердого состояния в жидкое и нестабильности фазовых переходов при циклическом воздействии.

Органические МФФП подразделяют на парафиновые и непарафиновые . Преимуществами органических МФФП являются относительно низкая стоимость, подходящая температура плавления, аккумулирование скрытого тепла и незначительное изменение объема при фазовом переходе.

Многие материалы с функцией фазового перехода, представляющие собой органические соединения, являются кислотами. Спектр применяемых веществ широк и постоянно расширяется. В числе наиболее распространенных непарафиновых МФФП можно назвать бутилстеарат (Tф.п. = 18 °C), додеканол (Tф.п. = 24…27 °C), полиэтиленгликоль (Tф.п. = 18 °C), тетрадеканол (Tф.п. = 35…39 °C) и диметилсульфоксид (Tф.п. = 18,5 °C) . Парафины занимают особое место среди применяемых органических МФФП в бетоне. Их популярность объясняется неактивностью в щелочной среде, химической стабильностью, относительно невысокой стоимостью (парафин примерно в 3 раза дешевле непарафиновых МФФП) и широким диапазоном температуры плавления. Температура фазового перехода парафина зависит от количества углерода (Tф.п. = 20…70 °C). Успешное применение парафина в качестве МФФП с температурой фазового перехода от 26 до 70 °C в бетоне было подтверждено экспериментальными исследованиями , , . Для точного регулирования термоаккумулирующих свойств бетонных конструкций используют комплексные материалы с функцией фазового перехода. Они представляют собой смеси различных веществ с разной температурой и энтальпией плавления и кристаллизации .

Введение материалов с функцией фазового перехода в бетоны осуществляется различными методами . Основные способы включают в себя смешивание МФФП с компонентами бетона, насыщение бетона с помощью погружения в раствор МФФП и введение МФФП в составе материала носителя – капсул. Вещество при введении может быть как в виде водной суспензии, так и в твердом виде. Теплофизические и механические свойства бетона напрямую зависят от метода введения МФФП. Среди основных проблем, которые могут проявиться при введении МФФП, отличают неравномерное распределение материала по объему, снижение прочности, а также ухудшение удобоукладываемости и подвижности бетонных смесей , , .

Использование МФФП в бетонных конструкциях позволяет экономить энергию, затраченную на отопление помещения или кондиционирование воздуха, а также смещать пиковую температуру во времени , , , . Данные свойства конструкций с использованием МФФП дают возможность рассматривать их в качестве пассивной теплоизоляции помещения . Применение бетона с МФФП также может решить существующие проблемы с устройством теплоизоляции в зданиях, построенных с помощью 3D-печати , . Актуальность использования бетона с МФФП подчеркивается мировой тенденцией к стремлению экономии ресурсов, оптимизации энергопотребления и снижению уровня загрязненности окружающей среды , при этом системы отопления и кондиционирования воздуха потребляют до 40% добываемого топлива .

Таким образом, важнейшей задачей для развития получения бетонов с пассивной теплоизоляцией является исследование влияния МФФП на свойства цементной каркасообразующей составляющей, так как от этого зависят качества композита. В настоящей работе выполнено исследование влияние парафинового МФФП различной концентрации на свойства цементного теста и цементного камня. Полученные результаты позволят оценить преимущества и недостатки органического термоаккумулирующего материала при прямом способе введения в цементные композиты и определить направление совершенствования технологии.

2. Материалы и методы исследования

В данной работе проведено исследование влияния материала с функцией фазового перехода на свойства цементного теста и цементного камня, приготовленного на портландцементе ЦЕМ I 42,5 Н при В/Ц = НГ = 0,3. В качестве МФФП использовался твердый Парафин П2, соответствующий ГОСТ 23683. Парафин вводили на этапе приготовления цементного теста зернами (размером до 1 мм) в твердом виде (Серия 1 – T. = 25,3±0,1 °C) и в жидком (Серия 2 – T = 90±2 °C) состоянии. Содержание варьировалось в диапазоне 0...1 % от массы портландцемента.

Приготовление цементного теста осуществлялось с помощью автоматического растворосмесителя Automix Controls в соответствии с EN 196-3. Изготавливались стандартные образцы-призмы 40×40×160 мм.

Оценка влияния МФФП на цементные композиции выполнялась по диаметру расплыва теста из конуса Хагермана после встряхивания (Др, мм), средней плотности камня, его прочности на изгиб и на сжатие, определяемых согласно ГОСТ 30744.

Стандартное отклонение при испытании показано в таблице 1.

Таблица 1 - Стандартное отклонение при испытании

Серия | Диаметр расплыва, % | Средняя плотность, % | Прочность, % | |

на изгиб | на сжатие | |||

Серия 1 | < 1,3 | < 3,8 | < 13,6 | < 4,4 |

Серия 2 | < 0,9 | < 11,5 | < 4,0 | |

3. Результаты и обсуждение

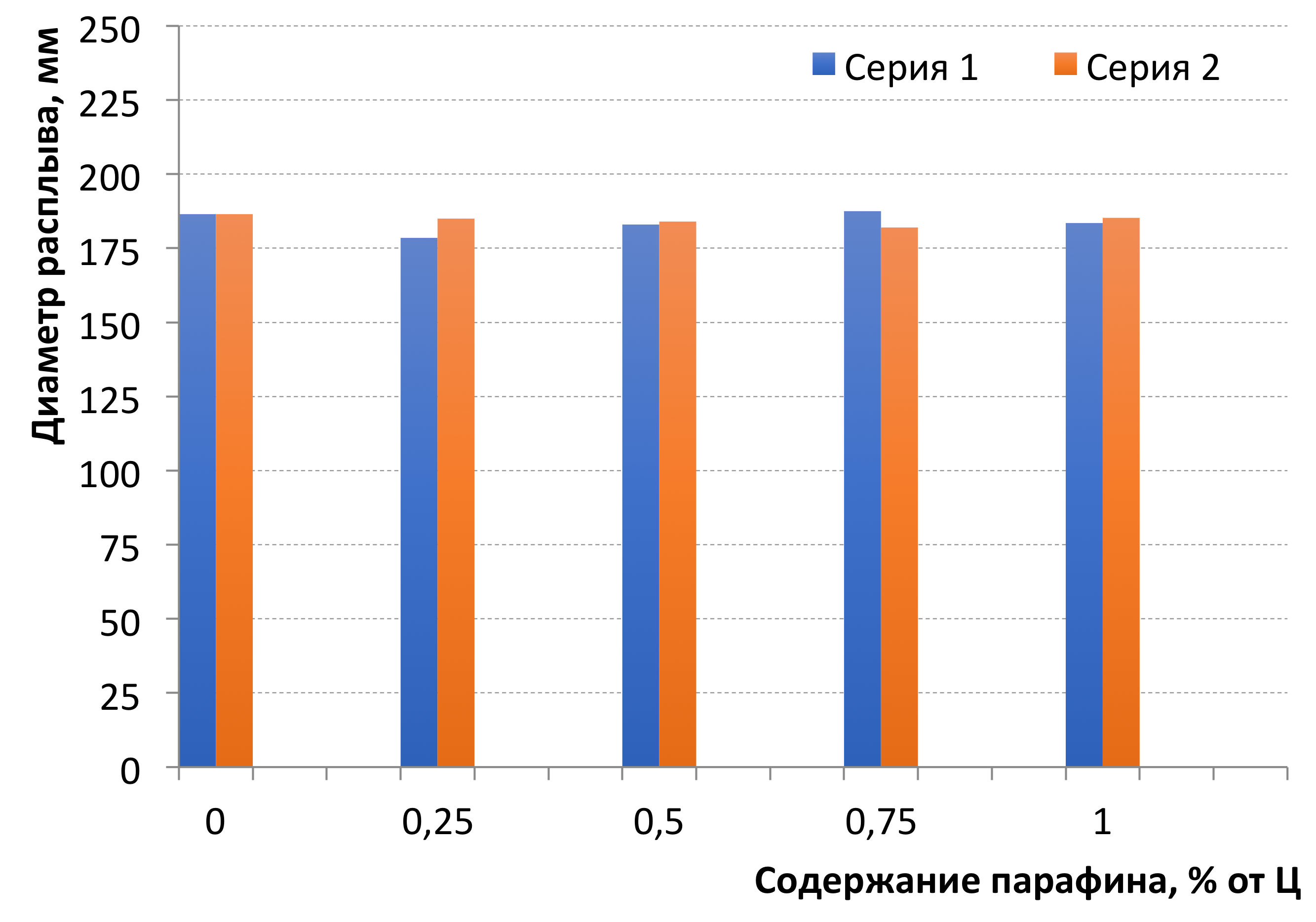

Введение в минеральную систему органического соединения (парафина), отличающегося по природе, влияет на свойства как в жидко-текучем состоянии, так и в затвердевшем. Результаты оценки этого влияния на цементные пасты представлены на рисунке 1.

Рисунок 1 - Зависимость диаметра расплыва цементного теста от содержания парафина

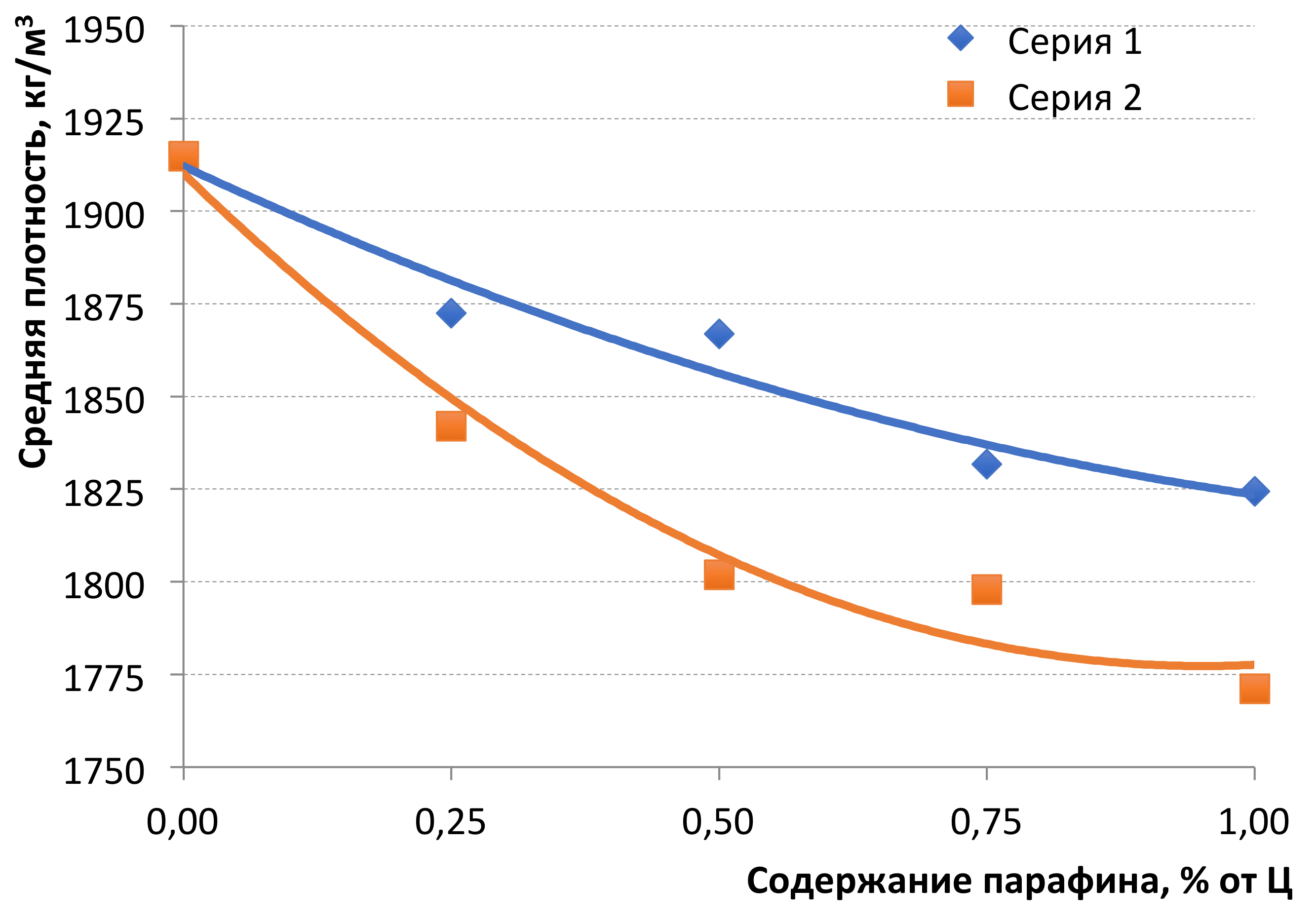

Рисунок 2 - Зависимость средней плотности цементного камня от содержания парафина

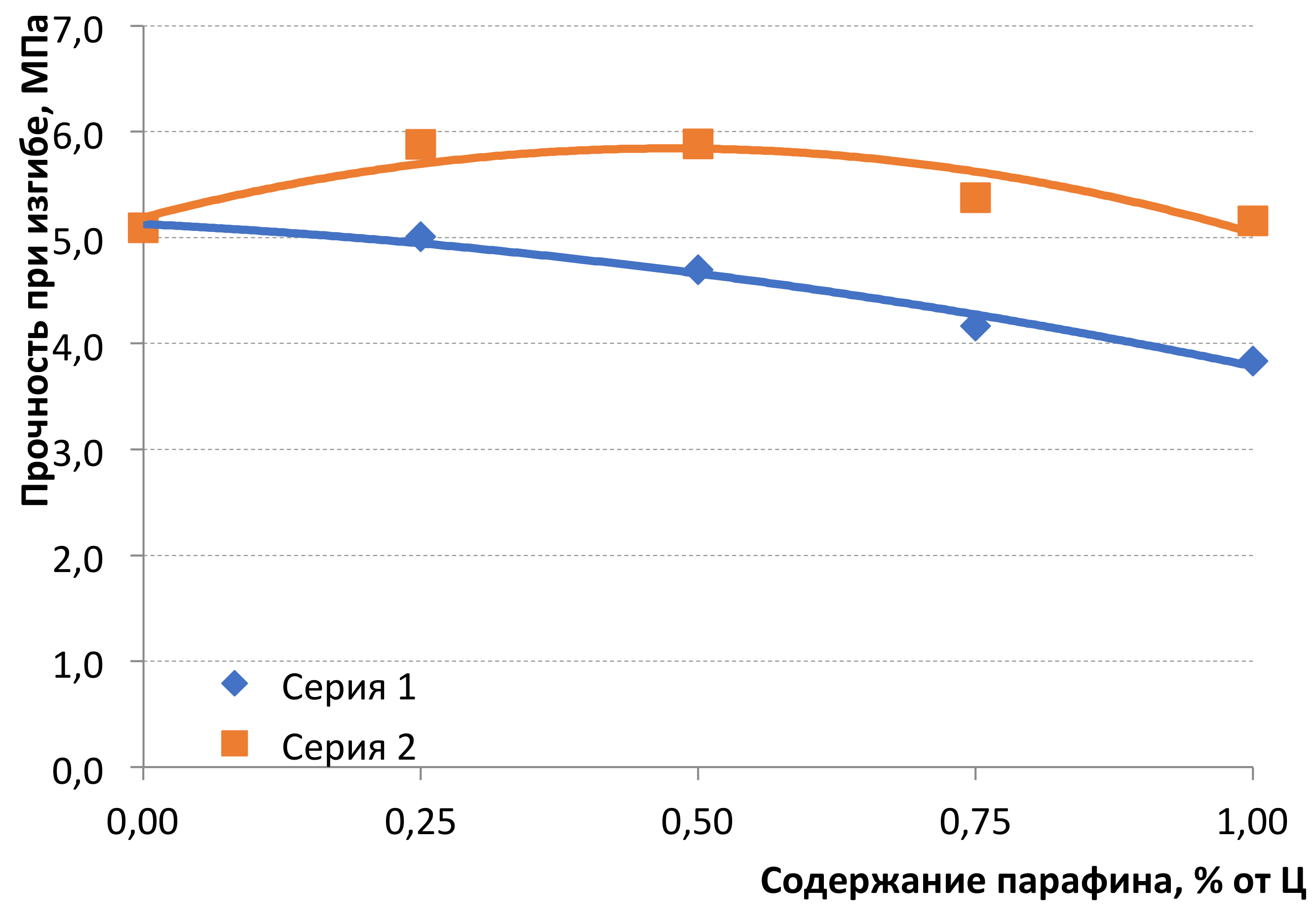

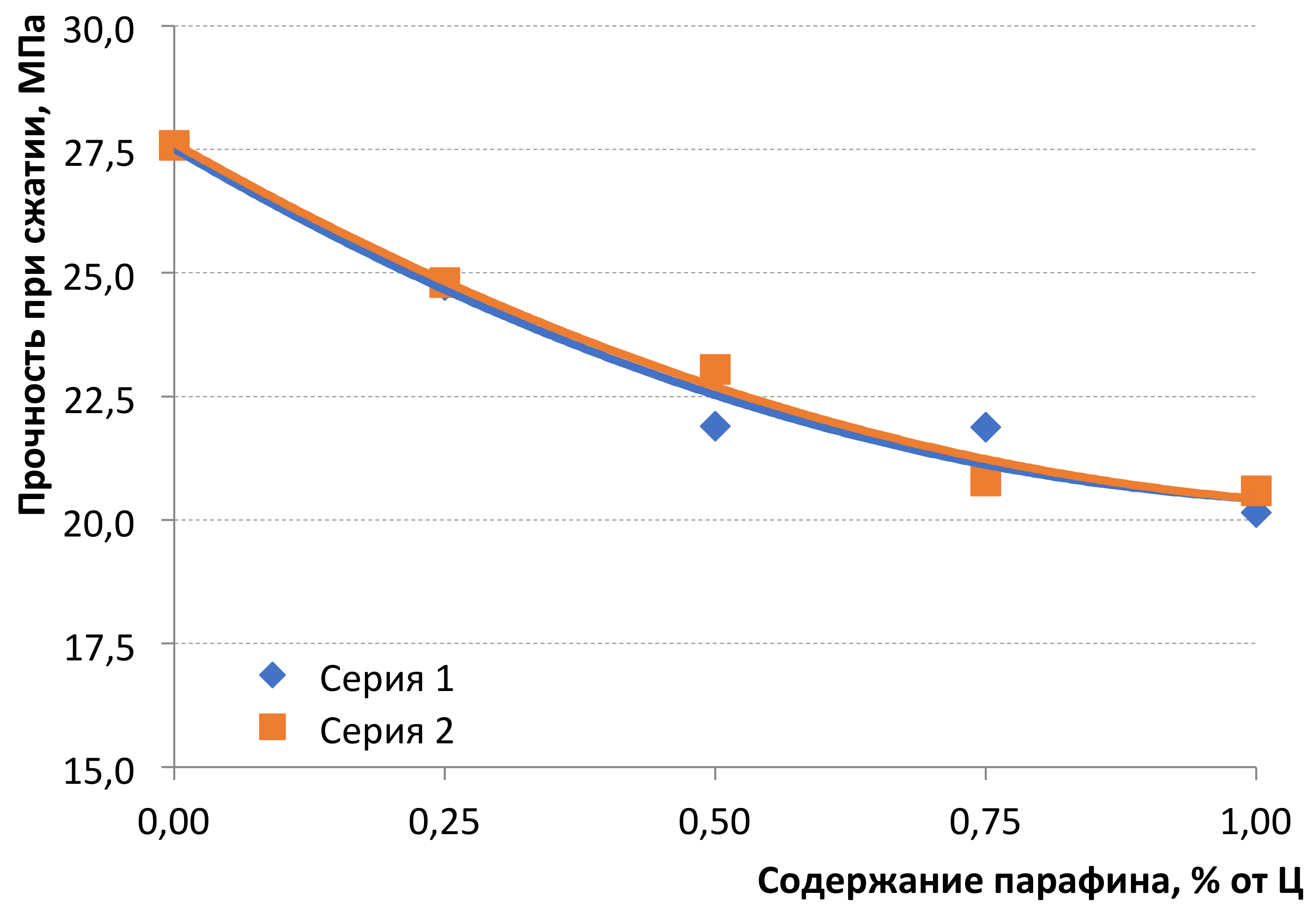

Влияние парафина на механические свойства цементного камня представлено на рисунке 3 и 6. На графике зависимости предела прочности на изгиб цементного камня от содержания парафина (см. рисунок 3) видно, что влияние введенного МФФП различно для разных способов его введения.

Рисунок 3 - Зависимость предела прочности на изгиб цементного камня от содержания парафина

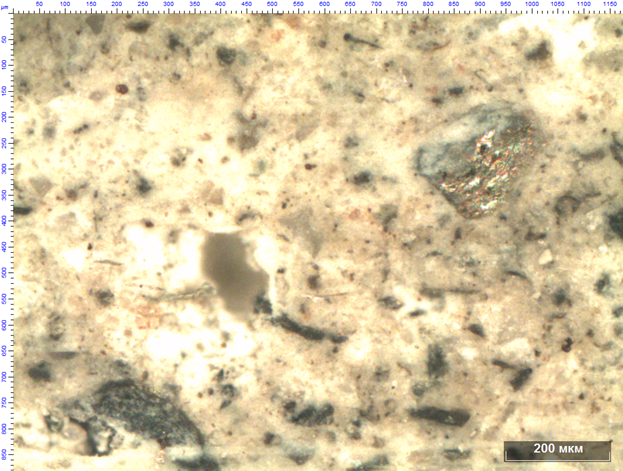

Рисунок 4 - Микрофотографии структуры цементного камня с МФФП (×50) Серии 1

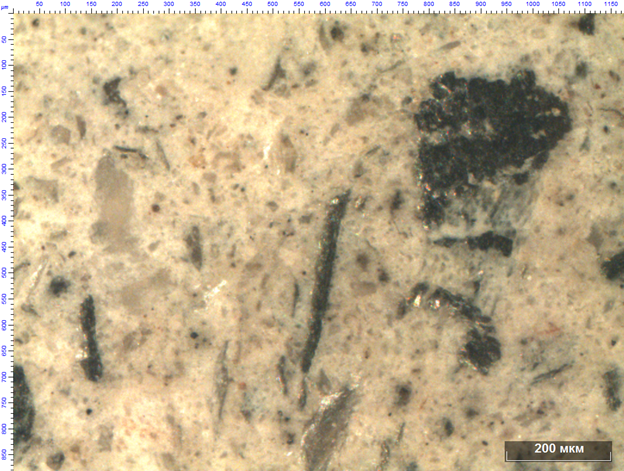

Рисунок 5 - Микрофотографии структуры цементного камня с МФФП (×50) Серии 2

Рисунок 6 - Зависимость предела прочности на сжатие цементного камня от содержания парафина

4. Заключение

Таким образом, проведенные исследования показывают, что использование парафина в качестве термоаккумулирующего материала в цементных системах не оказывает статистически значимого влияния на текучесть цементных паст, что может быть связано с его гидрофобностью. Введение парафина приводит к уменьшению средней плотности цементного камня. При этом, введение МФФП в расплавленном виде, усиливает негативный эффект за счет повышения неоднородности структуры.

Введение органического термоаккумулирующего материала в расплавленном виде вызывает большие трудности с распределением в объеме, что выражается худшими физико-механическими характеристиками по сравнению с введением МФФП в твердом виде. Однако температура введения парафина может оказывать положительное влияние на структурообразование цементного камня при условии обеспечения однородности. Перспектива использования тепла МФФП как средства для внутреннего ухода за формированием структуры в начальный период вызывает научный интерес и требует дальнейших исследований, направленных, в том числе, на уменьшение негативного воздействия на физико-механические свойства цементного камня.